科研路上,最挫败的瞬间莫过于:埋头苦干数月,科技查新报告却亮起“不通过”的红灯。这份看似流程化的文件,实则是成果创新的“试金石”——未通过并非偶然,背后隐藏着技术、方法与选择的深层博弈。

一、为何查新会“不通过”?三大雷区需警惕

创新性不足:重复开发是头号杀手

技术方案与已有专利、论文高度雷同,或仅采用行业通用方案而无显著改进。例如:某团队研发的Transformer文本生成工具,因核心算法与三年前某国际专利重合被驳回。

本质问题:科研立项前未充分检索全球数据库,导致“闭门造车”。

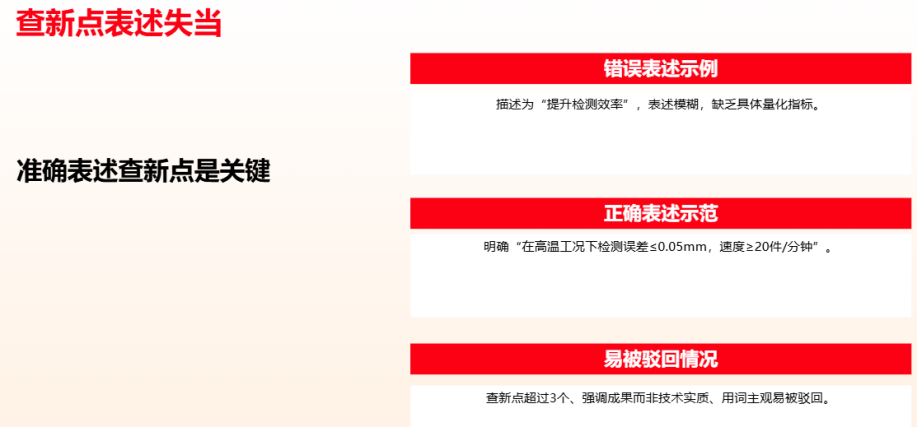

查新点表述失当:模糊=无效

错误案例:描述为“提升检测效率” ❌

正确示范:明确“在高温工况下检测误差≤0.05mm,速度≥20件/分钟”

致命伤:查新点超过3个、强调成果而非技术实质、用词主观(如“国际领先”)均易被驳回。

机构选择不当:资质决定效力

非权威机构可能因数据库不全、检索经验不足,导致漏检关键文献或误判创新性。

真相:仅教育部/科技部认证的查新站(如高校图书馆、国家一级机构)的报告具备法律效力。

二、破局指南:三步扭转“不通过”困局

第一步:技术优化——从根源提升创新性

补充差异化设计:调整技术路径,例如优化算法效率或扩展应用场景。

规避侵权风险:替换受专利保护的模块,或通过授权谈判合法化。

案例:某灌溉系统团队查新发现同类专利超20项,紧急增加“声波传感自适应模块”后通过验收。

第二步:精准表述——让查新点“一击即中”

公式化提炼:技术领域 + 方案 + 量化参数(例:“基于多光谱的柑橘病害识别,准确率≥95%”)。

严控数量:聚焦1-3个核心创新点,删除冗余描述。

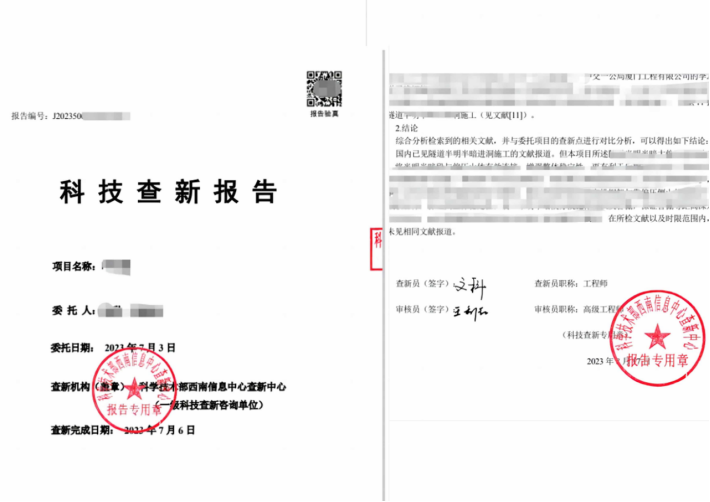

第三步:选对机构——权威背书是关键

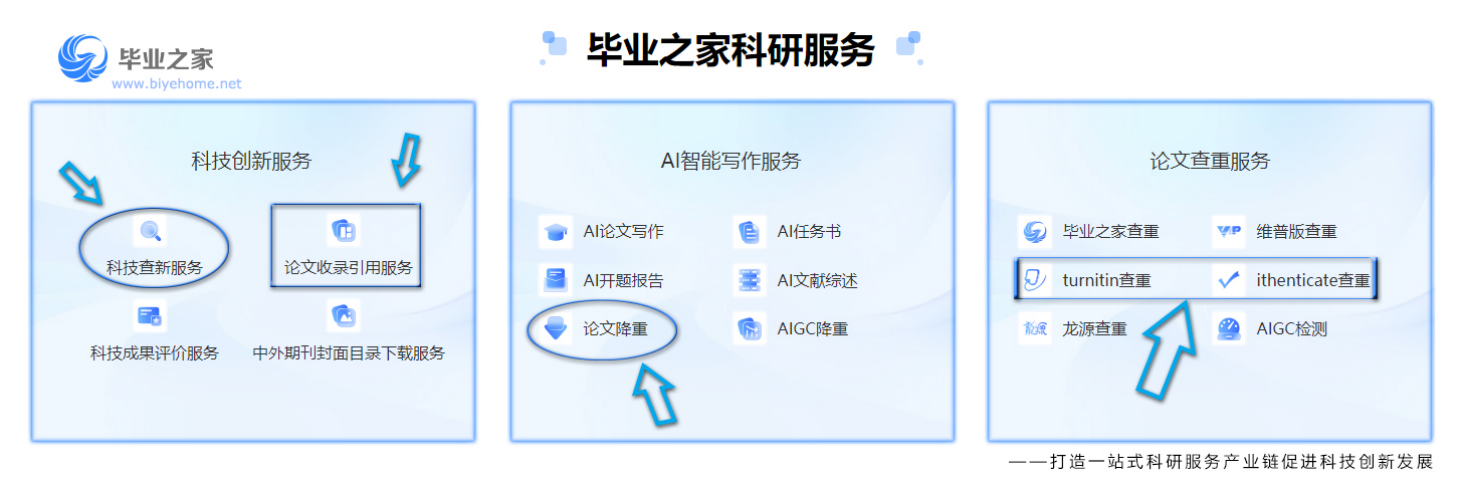

认准“双保险”渠道:

✅ 国家一级查新机构(如中科院文献情报中心);

✅ 官方合作平台(如毕业之家科研服务平台,与西南信息中心等权威机构合作,具备区块链存证功能)。

三、毕业之家科研服务平台:为何成为科研人“后悔药”?

若查新失败,补救需兼顾效率与可靠性——差异化服务正切中痛点:

专业预审防驳回:

一对一指导查新点撰写,提供案例库及术语规范模板,从源头规避表述风险。

全库检索无遗漏:

覆盖SCI、EI、专利库等128个数据库,尤其擅长小语种及冷门文献检索,杜绝“漏检”争议。

售后保障零风险:

未通过全额退款 + 加急3小时出报告,尤其适合临近结题或报奖的应急需求